海端鄉布農族文化館BununCulturalMuseumofHaiduanTownship

拉馬達星星 Lamata Sing Sing Istanda

生活於日治臺灣今臺東縣海端鄉一帶的布農族人,以長期對抗日本政權壓迫聞名。

生平

1914年,拉馬達·星星入侵位於六龜的警察單位。

1926年,他在今六龜、寶來一帶和有關當局簽約談判,隨後以兩天時間趕回臺東暗殺日本籍人士。

1932年,他發動「大關山事件」,狙擊檜谷駐在所3名警察,造成2人死亡1人重傷;後來,他在同年底遭警察逮捕處決

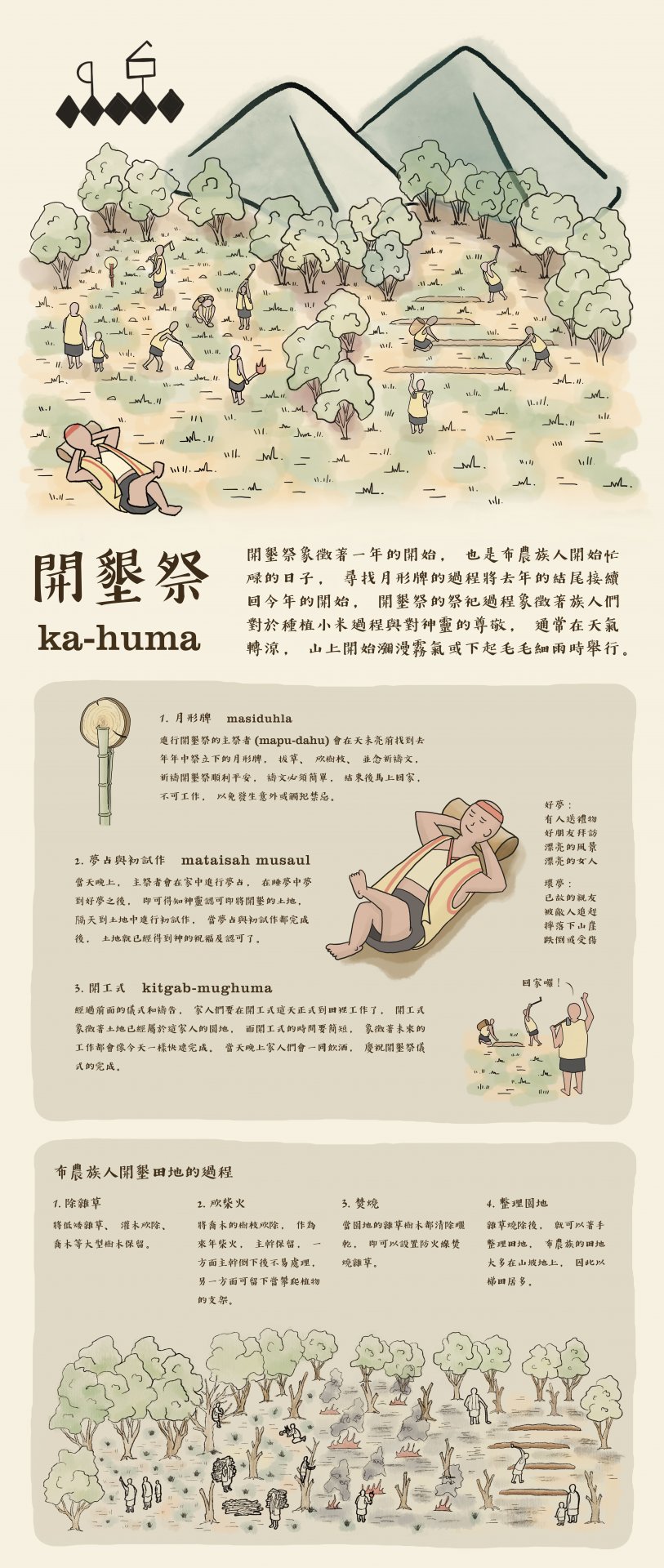

開墾祭ka-huma

【 開墾祭ka-huma 】

開墾祭象徵著一年的開始, 也是布農族人開始忙碌的日子, 尋找月形牌的過程將去年的結尾接續回今年的開始, 開墾祭的祭祀過程象徵著族人們對於種植小米過程與對神靈的尊敬, 通常在天氣轉涼, 山上開始瀰漫霧氣或下起毛毛細雨時舉行。

1.月形牌 masiduhla

進行開墾祭的主祭者(mapu-dahu)會在天未亮前找到去

年年中祭立下的月形牌, 拔草、砍樹枝、並念祈禱文,

祈禱開墾祭順利平安, 禱文必須簡單, 結束後馬上回家,

不可工作, 以免發生意外或觸犯禁忌。

2.夢占與初試作 mataisah musaul

當天晚上, 主祭者會在家中進行夢占, 在睡夢中夢到好夢之後, 即可得知神靈認可即將開墾的土地,隔天到土地中進行初試作, 當夢占與初試作都完成

後, 土地就已經得到神的祝福及認可了。

好夢:有人送禮物、好朋友拜訪、漂亮的風景、漂亮的女人

壞夢:已故的親友、被敵人追趕、摔落下山崖、跌倒或受傷

3.開工式 kitgab-mughuma

經過前面的儀式和禱告, 家人們要在開工式這天正式到田裡工作了, 開工式

象徵著土地已經屬於這家人的園地, 而開工式的時間要簡短, 象徵著未來的

工作都會像今天一樣快速完成。當天晚上家人們會一同飲酒, 慶祝開墾祭儀

式的完成。

布農族人開墾田地的過程

1.除雜草-將低矮雜草、灌木砍除、喬木等大型樹木保留。

2.砍柴火-將喬木的樹枝砍除, 作為來年柴火, 主幹保留, 一方面主幹倒下後不易處理,另一方面可留下當攀爬植物的支架。

3.焚燒-當園地的雜草樹木都清除曬乾, 即可以設置防火線焚燒雜草。

4.整理園地-雜草燒除後, 就可以著手整理田地, 布農族的田地大多在山坡地上, 因此以梯田居多。

【 布農族傳統工具 】

鋤頭 tanga

此件短鋤是農耕時使用的鬆土工具,此鋤主要以天然有曲的樹枝作握柄,握手端削為圓柱狀,與接合鋤身的扁平端約成45度彎曲;鋤身為鐵製、長三角形、平刃、尖尾的薄鐵片,以藤條和木柄與握柄綁繫緊密。為適應山區頃斜耕地,布農人從事傳統山田燒墾時經常使用短柄小鋤。 就材料來源而言,鐵鋤應是晚期對外交易所得物品,以打製石器作為鋤身的傳統一直延續至1930、40年代。

青剛櫟樹havutaz

常綠喬木,中喬木,樹冠傘形,高可達 15~ 20 公尺木材淡黃褐色,材質堅韌,心邊材區分明顯,彈力大耐摩擦,在重構造材方面常被做為建築及車輛用材; 農具用材方面是主要是做為器具柄用材。

種子富含澱粉,可供烤食,是松鼠類動物的最愛,台灣黑熊也愛吃青剛櫟的果實。果實作為藥材可以止渴,破惡血,治泄痢,產後出血。

背簍 Palangan

是布農族人常用的背負物品的器皿,通常用以揹負農作物或獵物使用,不厚重的特點使得登高山容易輕便,載物較多時,會於頂端繫繩綑綁固定貨物,此籃型皆有以圓籐折方框為籃身上緣和底部承重與固定使用, 另以圓籐折曲ㄇ型在籃身前後兩面作為支撐、固定籃身便於背負乘載施力使用. 背簍以堅韌具纖維的植物製成, 例如桂竹、 芒萁、 黃藤等。

黃藤

布滿尖刺的黃藤,去除外殼後,藤莖削成的藤蔑,堅韌可任意彎曲,常被布農族人用來作為傳統建築結構的綑綁,也常被用來創造日常生活器物, 如藤編揹籃, 用來裝載農作物。務農的時候也拿來做為育兒揹籃。

芒萁kilis

在台灣多生長於低海拔山區各地, 常見其生長在向陽的林緣空曠地或在乾燥的土坡上群生等。在冬季實則進入半休眠之狀態。除了被用來編織器具之外布農族人也會使用其藤蔓來作為捕獵陷阱之繩索。

【 開墾祭時的現代農物 】

苦茶樹

台東縱谷地區因海拔、地形及氣候關係,非常適合種植苦茶籽,滿山遍野的苦茶樹,成為全台生產苦茶油最多地方之一。海端鄉的苦茶樹採用大果種苦茶籽,其富含山茶甘素、蛋白質、單元不飽和脂肪酸、維生素A、E等,對於高溫的穩定性及營養價值均優於一般市售沙拉油,苦茶籽經由長時間日曬,脫殼等繁複的步驟,而壓榨而成的純苦茶油,完全不添加任何調和油。根據研究資料顯示,苦

茶油的冒煙點最高達252°C,遠勝於橄欖油的160°C和椰子油的212°C,在食用油類中,以穩定度極佳,不易變質而名列榜首,是符合現代人追求健康養生概念的優質食用油。

咖啡

在海端鄉自然農法耕種下的咖啡二月剪枝,三月花期,11~2月份採收,品種為波旁黃皮咖啡,咖啡皮較甜,可以另外製作酵素,海端咖啡為日曬豆,需經過採收、選豆、泡水篩除浮豆、日曬乾燥、去殼等步驟才能出貨。全過程約20~45天處理。除了愛喝咖啡的人們,布農族的聖鳥紅嘴黑鵯也很喜歡吃不灑農藥的咖啡

果實。

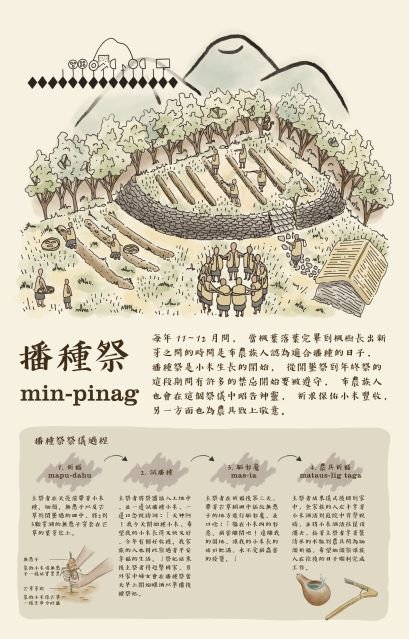

播種祭min-pinag

【 播種祭min-pinag 】

每年11~12月間, 當楓葉落葉完畢到楓樹長出新芽之間的時間是布農族人認為適合播種的日子,播種祭是小米生長的開始, 從開墾祭到年終祭的這段期間有許多的禁忌開始要被遵守, 布農族人也會在這個祭儀中昭告神靈, 祈求保佑小米豐收,另一方面也為農具致上敬意。

播種祭祭儀過程

1.祈福mapu-dahu

主祭者在天亮前帶著小米種、鋤頭、無患子以及芒草到開墾過的田中,將2到

3顆穿洞的無患子穿套在芒草的葉芽包上。

無患子-象徵小米像無患子一樣結實累累

芒草芽孢-象徵小米像芒草一樣生命力旺盛

2.試播種

主祭者將祭器插入土地中,並一邊試播種小米,一邊口念祝禱詞:「天神阿

!我今天開始種小米,希望我的小米長得又快又好,今年有個好收穫。我家

族的人也因此能過著平安幸福的生活。」祭祀結束後主祭者得趕緊回家,另

外家中婦女會在播種祭當天早上開始釀酒以準備後續祭祀。

3.驅邪魔mas-ia

主祭者在祈福後第三天,帶著芒草稻田中插放無患子的地方進行驅邪魔,並口唸:「躲在小米內的邪惡、病害離開吧!遠離我的園地,讓我的小米長的結石飽滿,永不受病蟲害的侵襲。」

4.農具祈福mataus-lig taga

主祭者結束儀式後回到家中,全家族的人左手拿著小米酒渣到庭院中齊聲祝禱,並將小米酒渣往屋頂灑去,接著主祭者拿著裝清水的水瓢到農具間為鋤頭祈福,希望鋤頭能讓族人在往後的日子順利完成工作。

5.宴飲mis-av

儀式結束後,同姓家族的人會一同享用鼠肉以及芋頭,兩者都是容易飽足的食物,象徵未來的豐衣足食。

6.祈禱小米豐收歌pasibut-but

接著大家一同飲用小米酒,在酒過三巡後,家族中的成年男子即圍聚成群開始吟唱祈禱小米豐收歌Pasibutbut,Pasi意為祈求,butbut代表團結在一起,演唱者以逆時鐘方向旋轉,象徵小米的茁壯、豐收,也將族人最崇高的敬意獻給上天。

7.播種minpinang

儀式結束後三至六天,族人就可以開始進行播種了,族人們會帶著鋤頭以及小米種子在天亮前到達小米園地,以免看到蛇、鼠等禁忌動物,播種時由家族的女主人負責播撒種子,其他人在後方用鋤頭覆土並順便清走障礙物,如此重複直到播種完畢。

八部合音pasibut-but

祈禱小米豐收歌一般稱為八部合音,是布農族小米播種祭、收穫及進倉祭儀上的主要祭歌,其起源有模仿瀑布迴聲、蜜蜂飛行兩種說法。演唱時由六至十二位成年男性面對面圍成圈,以o.u半音階逐次提高,形成二至三部的和諧音,歌聲由細微逐漸轉為高亢直到響徹雲霄。領唱聲部在上,以半音階向上緩慢地上昇,然後和腔聲部加入,形成大三度、五度、四度或大三和絃,但以五度為主要協和音程。

布農族的禁忌

除了祭儀,各式的禁忌也是布農族文化中非常重要的一環,布農族人通過神話與禁忌規制了族人的生活方式,使族人不致違背天神、違背大自然。

播種祭的禁忌

從播種祭到年終祭這段日子中,婦女被禁止織布,族人們被禁止吃甜食,包括甘蔗、蜂蜜等,另外食用小米時也不能搭配甘藷、熊肉,因為族人們相信這些東西會讓人胃口大開,導致小米不足食用。

吃小米的禁忌

與小米相剋的食物:布農族人相信甜食(蜂蜜、甘蔗、甘藷)與熊肉與小米搭配一起吃的話會讓小米很快耗盡,因此這些食物被禁止與小米一同食用。

吃不完的小米飯

據說從前布農族人要煮小米飯時,只要從小米粒上刮下一點點小米碎屑就能煮出一大鍋小米飯。直到有一天,一位婦人想:如果我一次煮很多小米,不就可以很久不煮飯了嗎?於是她放下整粒小米粒,開始煮飯,結果小米飯不斷增加,直到佔滿了整間屋子,婦人被不停增加的小米飯嚇得拔腿就往外跑,變成了老鼠。慌張的族人們趕緊來到婦人家中幫忙吃小米飯,但不管族人怎麼吃,用甚麼東西配著吃,小米飯總是吃不完。直到一位族人帶著蜂蜜出現,配著小米飯一吃,整屋的小米就突然間消失了。從此以後,族人們都彼此告誡:不要拿甜食配著小米吃。

【 布農族傳統工具 】

布農篩箕tuban

布農族竹編盛物的器具有分為篩、箕兩種,篩子以竹篾或藤編成,篩底有孔洞,布農族人將採收曬乾的小米用腳踩的方式去殼後,再將其過篩、去糠,即成可食用狀態的小米。

箕則為盛裝雜物、食物的工具,多用竹篾編織,織紋較密,有些會附有提把,方便提取。在播種祭繪曆中的符號即為用篩箕盛裝甘藷、芋頭的代表意象。

孟宗竹

孟宗竹多生長於海拔500至1800公尺的高山上,質地堅韌,是製作器物、建築物的良好材料,其生長的冬筍也是常見的食材。孟宗竹屬單軸散生,根系集中密集,竹幹上部每節有兩分枝,批針形葉,葉梢上略有細毛,且會分泌植物鹼、類黃素抑制其他植物生長,在普通環境生長可以長至28公尺,但若生長在海拔過低的環境,竹幹會變細,且竹筍產量會大量下降。

【 布農族傳統作物 】

甘藷utan

布農族的主要作物除小米之外,還有甘藷、芋頭以及玉米等等,甘藷容易栽種,生長快速,對土地品質要求不高,且富含澱粉,因此在小米歉收時是族人非常重要的能量來源,又因為其容易攜帶,也是族人外出常攜帶的乾糧。

甘藷一年四季皆可生長,種植時可以以未食用完的甘藷種植,或將甘薯葉連莖淺插入土中種植。

芋頭tai

除了甘藷,芋頭也是布農族重要的糧食來源,通常用水煮或蒸煮的方式烹飪,在布農族傳統認知中,被視為容易帶來飽足感的食物之一,在祭儀中食用芋頭也象徵衣食無缺。另外芋頭在未完全煮熟時富含有毒性,且不熟悉的人容易與姑婆芋搞混,因此在野外需要小心食用。

食用芋特徵:葉面有絨毛,水珠會直接滑落姑婆芋特徵:葉面會被雨水打濕。

【 播種祭時的現代作物 】

枇杷litu

枇杷花在秋天或初冬盛開,果子在春天至初夏成熟,成熟的枇杷味道

香甜,營養頗豐,有各種果糖、葡萄糖、鉀、磷、鐵、鈣以及維生素

等。枇杷在年平均溫度15度攝氏以上的地方能正常結果,平均氣溫12

度以上的地區能生長,而且抗寒能力甚強,成年樹可抵抗-18度的低溫

,花能抵抗-4度的低溫,而且花期長,較少全受凍害。據說布農族人

早期發現海端鄉利稻村時,當地遍地長滿野枇杷樹,因此以枇杷布農

族語取名利稻litu。開花,秋天或初冬時春天至初夏時結果果實可鮮食亦可加工果肉與種子。

檸檬haizu izuk

檸檬是芸香科柑桔屬的常綠小喬木,花期在4-5月、果期在9-11月,其中果實、果汁和果皮都可用來製藥,因其含有豐富之維他命C,在15世紀時解決了西方人遠程航海致命的問題--壞血病。除此之外,檸檬還可以幫助消化,減輕疼痛、腫脹發炎、改善血管功能、增加排尿,避免體內液體滯留。在家庭生活應用上,可拭去砧板、雙手之魚肉腥味及冰箱異味,去除布料、地毯之污點,洗餐具時,亦可在洗潔劑或淘米水中加些檸檬汁,提高洗淨效果。開花,四月至五月 結果,九月至十一月。

樹豆Halidang

樹豆為一年至多年生的矮灌木,株高1.5-2.5公尺,樹豆一般在4~5月間播種,在1月中、下旬豆莢成熟時轉變呈赤褐色,此時就可採收、束成綑,放置於晒場曬乾,再用木棒輕敲脫粒,經風選篩除雜質後就完成前置處理。樹豆富含蛋白質、脂肪、碳水化合物、纖維素、礦物質等,在布農族傳統飲食中,時常將之與排骨燉煮成樹豆排骨湯,是在布農族家庭裡時常見到的家常料理。開花,花期11月開始結果,綠色豆莢豆莢成熟。

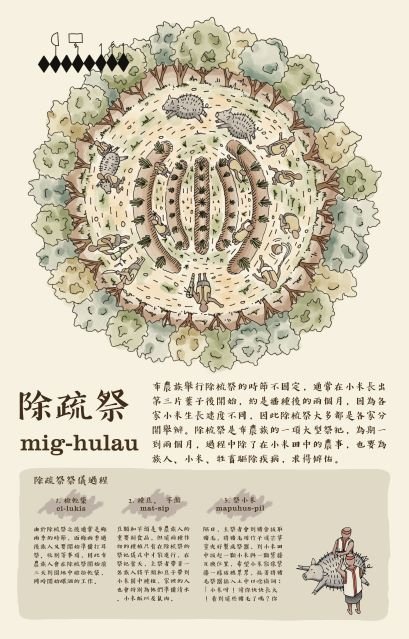

除疏祭 mig-hula

【 除疏祭mig-hulau 】

布農族舉行除梳祭的時節不固定,通常在小米長出第三片葉子後開始,約是播種後的兩個月,因為各家小米生長速度不同,因此除梳祭大多都是各家分開舉辦。除梳祭是布農族的一項大型祭祀,為期一到兩個月,過程中除了在小米田中的農事,也要為族人、小米、牲畜驅除疾病,求得僻佑。

除疏祭祭儀過程

1.檢乾柴ci-lukis

由於除梳祭之後通常是梅雨季的時節,而梅雨季過後族人又要開始準備打耳祭、收割等事項,因此布農族人會在除梳祭開始前三天到園地中撿拾乾柴,同時開始釀酒的工作。

2.種豆、芋頭mat-sip

豆類和芋頭是布農族人的重要副食品,但這兩種作物的種植只有在除梳祭的祭祀儀式中才能進行,在祭祀當天,主祭者帶著一名族人將芋頭和豆子帶到小米園中種植,家裡的人也會特別為他們準備清水、小米飯以及鼠肉。

3.祭小米mapuhus-pil

隔日,主祭者會到豬舍拔取豬毛,將豬毛用竹子或芒草莖夾好製成祭器,到小米田中拔起一顆小米與一顆紫藤互換位置,希望小米能像紫藤一樣結穗累累,接著將豬毛祭器插入土中口唸禱詞:小米呀!請你快快長大!看到這些豬毛了嗎?

4.避耳疾san-taulaun

第三天後,全家族的族人都必須下田工作,由主祭者念祝禱詞後開始進行除梳工作,這時的工作為除草並梳理小米,將生長得過密的小米拔掉。第三天回家之後,族人會採集一些saglavput帶回家煮湯並用saglavput的葉子佛過身上酸痛的部位並念祈禱文:「希望在進行小米的除梳工作時,能去除我的腰酸背痛之病。」到這邊避耳疾的祭祀才算告一段落,除梳的工作會盡量在小米抽穗前完成,因為抽穗後的小米非常脆弱,屆時族人也會被禁止到小米田中走動。

5.慰問祭masiv-siv

在除梳祭過程中有些長得不好的小米被拔除,或是在工作過程中受到折損的小米,為了安撫這些受傷的小米,族人會在除梳結束後舉行慰問祭,在除梳工作即將結束的前三天,族人會釀酒並在酒釀好的隔日舉行慰問祭,舉行慰問祭時,族人會帶著四根枝葉茂密的芒草到小米田內,以順時鐘方向繞著園地,用芒草上下揮動拂過小米並念祝禱詞:「受到驚擾的小米啊!我現在來安撫你們了,希望你們因除梳所受到的創痛能得以撫平,希望你們能快快長大,結實累累,好讓我們迎接你們回家。」並在儀式結束後將芒草種在靠近水源的地方。

6.驅眼疾lapas-pas mata

沒參加慰問祭的族人們則會上山摘取驅眼疾的草藥台灣澤蘭,待參加慰問祭的族人回來後酒會開始慶祝活動,男人們打陀螺,女人們盪鞦韆,象徵小米的豐收。隔天清晨,全家人手持葫蘆杯裝清水站在門外,族人們用台灣澤蘭沾清水拂過眼睛,象徵驅除眼疫,並將台灣澤蘭丟向遠方。

7.牲畜驅邪祭lapas-pas sinaipuk

除了為小米和人進行趨吉避凶的儀式,布農族人也會為家中的牲畜進行驅邪,進行方式是拿著芒草束揮動,為家中的豬仔驅邪,再把家中的狗兒叫來也進行驅邪。到此除疏祭的儀式才算正式告一段落,族人們也可以開始準備下一個慶典,打耳祭。

除疏祭的禁忌與娛樂

由於除梳祭時程很長,若遇到梅雨季會造成柴火潮濕,因此布農傳統習俗規定必須在除疏開始前撿拾柴火,除疏小米期間則不可去撿拾柴火,另外進行小米除梳的前三天,必須在太陽下山前結束工作回家,另外,除梳祭期間的特別祭祀娛樂是打陀螺以及盪鞦韆,象徵小米長的又高又好。

男人們打陀螺,陀螺快速旋轉象徵小米生命旺盛。

女人們盪鞦韆,鞦韆盪的樂高象徵小米長的越高。

【 布農族童玩 陀螺asulan 】

陀螺asulan

陀螺是布農族的傳統童玩之一,布農族的男子會在除疏祭中打陀螺作為娛樂。除了陀螺本身,還會有一把配套的鞭子,族人會以鞭打陀螺的方式讓陀螺越轉越快,以陀螺的不停旋轉象徵小米的不斷生長。陀螺通常以櫸木或其他堅韌木材削製而成,而鞭子會用樹皮或藤皮綁在枝條上製成。

台灣櫸木tulbus

台灣櫸木因為其木材刨光後會有油蠟的光亮感,因此也俗稱雞油,常生長在海拔300到2000公尺處。櫸木枝幹喜好向上生長,葉緣有些微鋸齒狀,且在秋冬之際會轉紅、落葉,也常作為季節性景觀樹木。由於櫸木木植堅韌且不易開裂,被布農族人視作非常好的木料,除了製作陀螺,也常被用於製作樑、柱,或是傢俱等等。

【 布農族工具 刀singhail 】

刀singhaili

刀是布農族人最重要的工具之一,可以狩獵、砍伐、防身,從前刀身通常是與漢人交易獲得,刀柄刀鞘則自行到山中尋找木材製作,布農族人隨身佩帶的刀具就如同雙手的延伸。布農族一般的獵刀稱為singhaili,依其他用途還有分解獵物用的小刀suhnun、作為長茅用途的刺刀baungam、或是平時砍除雜草樹枝的草刀nanavu等等。

江某樹nahailiung

江某樹的葉子因為長得像帶樸的鴨掌,因此又稱鴨腳木或鵝掌柴,好生長在海拔1500以下的熱帶林中,木材常被取材製作木屐、餐具等。江某樹的木材重量輕好加工,傳統布農族人常遇江某樹的木材製作刀鞘,製作時先取枝幹剖面,用刀削出刀槽,再押上壓鐵,刀鞘就製作完成。

【 除疏祭時的現代作物 】

紅藜mukum

紅藜為一年生草本植物,植株生長強健、耐旱性極佳。紅藜的生長期約4個月,目前多在秋冬種植,主要避免在成熟期遇到梅雨及颱風。培育所需時間長短及成熟時的植株高度會因季節而異。台東紅藜籽實的基本營養成分特別豐富,約含有50%澱粉,含有優質蛋白質約14%,是稻米的2倍,膳食纖維亦為14%,是地瓜的6倍。同時,紅藜具有豐富且為人體無法自行合成的必需胺基酸,例如離胺酸、纈胺酸和組胺酸等,具有預防便秘、降低膽固醇、抑制大腸癌發生等功能。紅藜為原住民傳統的糧食作物,多與稻米、糯米或芋頭共煮,成為粽子、竹筒飯,或供作釀造小米酒之用,而非原住民也開始把它與麵粉共煮,成為烘培和餐飲料理。

播種:紅藜栽培可用直播與育苗兩種。

幼苗:種子發芽到孕穗前稱為營養生長期。

生長:紅藜需水量少,第一次灌水實施於播種完成。

抽穗:第二次灌水實施於抽穗期,主要促進穗長及穀粒的發育。

孕穗開花:孕穗開花到結實成熟, 此段時間稱為生殖生長期。

結實:種植約十週開始開花、十三週開始轉色。

成熟:果穗成熟後仍會持續充實, 但若等到果穗過熟才收成, 穀粒會轉為黑色。轉紅後10至14天為最佳採收期。

紅藜處理流程

採收:通常仍是以人工採收, 將紅藜收集成束

曝曬:採收下來的紅藜需先經過日光的曝曬,才能進行後續的脫粒。

脫粒:脫粒的第一步需先用手將小枝梗從穗上脫下, 然後再用腳去踩踏小枝梗, 讓紅藜穀粒從枝梗上脫落。

【 布農族除疏祭作物 】

月桃sizu

月桃為薑科月桃屬植物,別名: 玉桃、良姜、虎子花等,月桃在《名醫別錄》被記載為荳蔻,為著名的香料之一,是台灣低海拔山野常見的多年生常綠草本植物。月桃在台灣是僅次於竹子的「民俗」植物,不管是閩、客或原住民族,都會使用月桃;在早期社會中,家家戶戶隨處可見月桃,從吃的到用的都可派上用場:月桃的嫩莖可以煮食、花可做成糕點,果實可以當花材,葉子可以拿來包粽子、作為糕點的枕墊,也可以拿來編竹籃草蓆,種子能做為藥物的原料,除此之外,早期醫學不發達,月桃根莖及葉鞘纖維作為治療皮膚病或止血之用。

月桃的藥用價值

月桃最常被應用的就是根莖,常被利用當作為生薑的替代品。台灣大部分原住民皆有使用月桃之習慣,如鄒族將月桃的地下莖用來治療筋骨扭傷及骨關節損傷等,阿美族人在野外會吸取花苞汁來解渴。

月桃的葉

月桃葉片大且堅韌,單葉互生,長葉鞘互相包被成假莖,表面具有蠟質,常作為食物包裹的材料或者墊材,在臺灣各族群中常見用以包裹糯米、小米或其他食材,在蒸熟後會飄散一股清淡的香味,稱之為「月桃粽」。長葉鞘內富含強韌的纖維,經過剝除、抽絲、曝曬後,可成為草蓆、草帽、提袋、繩的製作材料,作為民生用途與編織手工藝品。

布農族中的小米裹飯buhul會利用月桃葉作為包裹時才的材料,不同於漢人熟知的阿粺,buhul包裹的小米是類似於年糕狀的小米團,以蒸煮方式製作。

月桃的花、果

月桃的果期:7~10月,果實為蒴果,卵圓形,直徑約 2 公分大小,具有多數縱稜,成熟時呈朱紅色,每果種子約25-40枚,種子淡藍灰色,種子外層包覆著灰白色的假種皮,因為具有清涼解毒的特性,被拿來當成製作「仁丹」的其中一味成分。

月桃的花期:4-6月,花呈圓錐花序,長可達三十公分,橢圓形白色花苞,尖端有粉紅色,開 裂後唇瓣鮮黃帶橙紅,極易凋落,其中最明顯的構造就是雄蕊瓣化的唇瓣,鮮黃色帶有紅點斑或線斑,紅艷動人很是吸引人與昆蟲。在台灣,約有3-4種蝴蝶以月桃為食物來源,也被大量拿來當作花藝素材。

月桃葉處理流程

1、採集月桃,並且放在戶外曬乾

2、曬乾後,將月桃葉修剪乾淨,保留莖

3、將月桃莖一條一條剝開

4、將剝開的月桃莖平整捲成圓圈狀,用之前處理多餘的細莖綑起,再掛置在戶外曬乾

5、以一壓一挑(上下穿插)的方式編織

6、將每條月桃莖的尾端修剪對稱後,往回穿並將轉折處壓平,即完成收尾

7、月桃編織成品

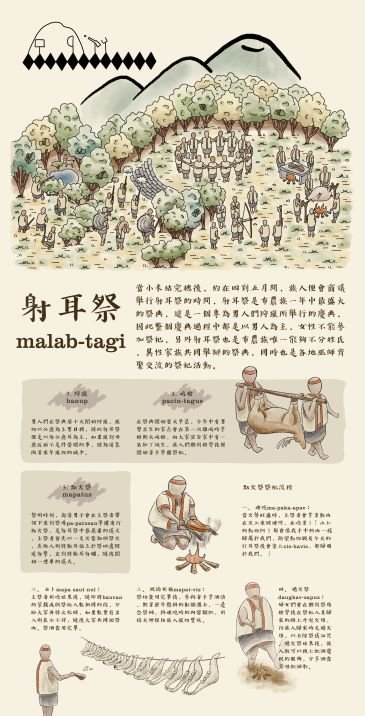

射耳祭 malab-tagi

【 射耳祭 malab-tagi 】

當小米結完穗後,約在四到五月間,族人便會商議舉行射耳祭的時間,射耳祭是布農族一年中最盛大的祭典,這是一個專為男人們狩獵所舉行的慶典,因此整個慶典過程中都是以男人為主,女性不能參加祭祀,另外射耳祭也是布農族唯一能夠不分姓氏,異性家族共同舉辦的祭典,同時也是各地巫師齊聚交流的祭祀活動。

1.狩獵hanup

男人們在祭典前十天開始狩獵,獵物以公鹿為主要目標,因此射耳祭便是以射公鹿耳為主,如果獵到母鹿反而不是件榮耀的事,因為這象徵著來年獵物的減少。

2.鳴槍pacin-tagus

在祭典開始當天早晨,今年中有男嬰出生的家長會在第一次雞鳴時拿槍朝天鳴槍,向大家宣告家中有一名壯丁誕生,族人們聽到槍聲後便開始著手準備祭祀。

3.點火祭mapatus

黎明時刻,部落男子會在主祭者帶領下來到祭場pa-patusan準備進行點火祭,是射耳祭中最嚴肅的儀式,主祭者首先以一支火柴點燃祭火,其他人則將獸耳插立於祭四處附近射擊,直到將獸耳射爛,隨後開始一連串的儀式。

點火祭祭祀流程

一、 燻燒ma-paka-apav:當火勢旺盛時,主祭者會拿著獸肉在火上來回燻烤,並唸著:「山上的動物阿!都會像我手中的肉一樣歸屬於我們,期望動物觸及今天的打耳祭後會染上cis-havis,都歸賜於我們。」

二、 占卜mapa saut nul:主祭者祈唸結束後,隨即將bauvan的莖截成與祭祀人數相同的段,分給大家再將之收回,如果數量有出入則表示不詳,隨後大家共同把祭肉、祭酒食用完畢。

三、 祝禱祈福mapat-vis:祭物食用完畢後,參與者手拿酒渣,朝著歷年懸掛的獸額灑去,一邊念祭祠,與燻燒時的內容類似,祈禱天神保佑族人獵物豐收。

四、 過火祭daugkav-sapuz:婦女們會在聽到祭場槍聲後在祭祀人員歸來的路上升起火堆,待族人歸來時走過火堆,以去除祭儀詛咒。過火祭結束後,族人就可以換上飲酒慶祝的服飾,分享酒食齊唱飲酒歌。

4.男童射擊祭Pa-panah uvas

隔日清早,家中能夠行走的男孩會被父母帶至主祭家接受長者的祝福,主祭會事先準備許多肉乾懸掛在屋前,帶孩子到來時,教導他們用弓箭射下肉乾,主祭口唸祝詞:「希望你們長大後能如此的射殺也獸,成為英雄。」,最後把射中的肉乾贈與男孩。

5.驅耳疾祭Mapa-ip tagia

射耳祭後即是狩獵季節,也會因為長期使用槍枝造成耳朵方面的疾病,因此族人們會到主祭家中要求去疾,主祭會對族人的耳朵吹氣,並口唸:「希望你的耳朵不會染上任何的疾病」對已經染有耳疾的人說:「你的耳疾已經被我吹走,希望今後你的耳多再度開啟,不會有任何耳疾纏身。」

6.獵具祭mapis-lai

在上述祭祀後的隔日早晨,男人們會把所有的獵具(獵槍、獵刀、背帶、獸夾,有時也會帶狗)帶至祭場,與小米酒、獸肉一同放置,主計手持4~6跟芒草,其餘男人一人握住一片芒草,上下搖晃並唱起祭槍歌pis-lai歌詞大意為招喚森林中的獵物歸獵人所有,唱完後開始詛咒動物遇上獵具時會馬上死掉等,而後大家輪飲小米酒,然後換下一個人主唱祭槍歌,直到所有人都唱完,因此獵具祭通常需要半天的時間來進行。此外因為獵具經過儀式已經涉及詛咒,婦女與小孩是禁止接觸獵具的。

射耳祭的禁忌

射耳祭前十天布農族人會開始狩獵,此時若不小心獵到熊,則被視為不吉,必須立刻開始射耳祭並迅速結束祭典。射耳祭中有許多關於疾病的詛咒,沾染過這些詛咒的器物必須被謹慎對待,不可被女人小孩觸摸,否則

布農族的狩獵

布農族人在射耳祭前後即進入狩獵季節,而狩獵對於族人來說是非常重要的活動,除了有多禁忌需要被遵守,布農族勇士們也發展出了多種不同的狩獵方式以適應多變的地形、獵物以及身邊的工具。

行前-為了祭典而舉行的大型狩獵會進行夢占儀式,若夢占結果不好則不能出獵,且勇士出發前不能有人放屁或打噴嚏,不能觸碰女性物品,不能與妻子同房,同時女人們也不能觸碰獵具。

歸途-布農族勇士在返家進村前會在獵徑途中靠近村子的山頭鳴槍通知村中的人,族人可依槍聲多寡判別收穫獵物的種類和數量,回村後會進行報戰功和分享獸肉的儀式。

不同的狩獵方法

一、犬獵mapu asu

顧名思義為獵人帶著獵犬的狩獵方式,這樣捕捉到的獵物通常較為新鮮。過程中,獵人會埋伏在某處,讓獵犬從遠處將獵物追趕至獵人埋伏處然後捕殺。

二、陷阱狩獵

石板陷阱ka-dagal

獵人將厚重石板用樹枝與藤線固定,放置在小動物容易出現的地方,再放置一些誘餌,動物經過時觸動機關,讓石塊壓住。

尖刺陷阱ma-liug

獵人將竹枝或樹枝削尖,插放在動物習慣路徑中有落差或斷崖的地方,當動物跳下時,即會被刺中身體而死。

繩圈陷阱mal-ahu

獵人利用赤楊、柃木等較堅韌的樹枝,彎曲其枝條,在動物經過食用繩圈套柱動物腳部,將其吊起或束縛。

三、埋伏mitala

一般來說動物的覓食時間都在天亮到七點之間以及下午三點到天黑之間,獵人們會在這個時段埋伏在獵物覓食路徑上等待獵物的出現。

四、遊獵mat-hazam

獵人在動物常出沒的地點與時間邊走邊尋覓動物,一遇動靜就開槍捕獵。

弓箭 busul kavi

弓箭是布農族的傳統狩獵工具,在槍枝還沒輸入山中時,獵人主要攜帶的獵具就是弓箭,弓主要以具有彈性且堅韌的材料製成,例如梅樹、桂竹等,弦則以苧麻製成。大型的弓會搭配有鐵製箭頭的箭,以狩獵中大型動物,小型的弓則搭配木質的鈍頭箭頭,用擊打的方式狩獵小型動物,以免破壞獵物。

製作弓時,會先砍取竹子底部較粗的竹幹,用刀將竹幹剖出需要的長度,再用火將竹子烘烤乾燥。竹片乾燥後再用刀具將竹片削成兩端較細中間較粗的弓形,弓的末端刻出綁麻繩的凹槽,將麻繩固定在弓末端,弓身就完成了。

製作箭時,通常用箭竹或是較直的木枝削成細長狀,箭頭依需求插上金屬箭簇或是木製鈍頭,再用細繩纏繞綁緊,最後在箭尾科上搭弦的凹槽及算完工。有些做法會在箭尾插上羽毛,增加箭支飛行的平穩性。

槍枝 busul

布農族人在開始接觸漢人與日本人後才開始接觸槍枝,族人與漢人或日人購買槍枝或槍身,除了金屬槍身,木製槍托、鉛製子彈、火藥等等則是族人自行製造。在日治時期,族人被禁止私有槍枝,狩獵時必須與警察借用官槍才能使用。

布農族人會用羅式鹽膚木製作槍用黑火藥,砍下鹽膚木樹幹,用火燒智成黑炭粉末後,與硝酸和硫磺以適當比例混合,再用鐵鍋翻炒至具有些微黏性,即可製成老式槍用黑火藥,當製作子彈時則會用石塊刻出圓形凹槽,再以小石子做核心放入其中灌注鉛而形成鉛彈。

【 射耳祭時的現代作物 】

水蜜桃halup

桃樹在11~12月份時剪枝,1月份開花,產季在每年的3~5月份,海端種植的水蜜桃使用自然農法栽種,不改變地形地貌,一年六次定期除草。使用自製的酵素肥料,含香茅(驅蟲)、酵素菌、過期牛奶等。水蜜桃種植需要用接枝的方式栽種,先使用梅樹作基樹,接上苦桃枝,再接上水蜜桃枝。因為使用自然農法耕種,桃樹也常常吸引猴子、松鼠、天牛等食客來分享。

花期:水蜜桃的花期約在每年的1~2月間開花,花單生,花瓣 5 或 5 的倍數,倒卵形,顏色除了粉紅色外,尚有白、紅及深紅。

果期:結果期在5~6月間,外皮鮮紅色澤,香氣濃郁且甜美多汁,果為核果,闊卵形,徑 3~4 公分,有 1 縱凹溝,先端銳尖,外面密生短柔毛,果肉厚,果核有皺溝。

核仁:水蜜桃的種子,外殼呈長扁形,兩端稍尖,表面疙疙瘩瘩的。核由兩片合成,敲開便可看到桃仁。桃仁既可以吃,也可以入藥。將桃核種入泥土,桃核會先長出胚芽,將殼脹裂,逐漸長成樹苗。

茶葉ucia

海端鄉早期茶葉以種植武夷茶為主,但因當時市場偏好輕發酵茶葉,因此民國80年改種青心烏龍。茶葉一年約採收兩到三次,分為春、秋、冬茶,春茶4~5月採收,通常在梅雨季過後採收,因此每年的雨季穩定度與春茶品質息息相關。冬茶每年10~11月採收,冬茶因為量少所以價格較好。自然農法茶園會讓雜草自然與茶樹生長,約30~40天進行一次除草、除蟲,砍伐後的雜草也能成為茶樹的肥料。

1、幼苗期:

從茶子萌發稻苗出土,當插穗生根和腋芽萌發生長後,茶苗一面靠根系吸收土壤中的水分和養分,一面靠葉子進行光合作用製造有機物質。

2、幼年期:

茶樹的幼年期,是指茶樹從第一次生長休止到出現第一次開花結實為止的時間。這段時間裡,不會開花結果,故稱幼年期。

3、成年期:

從第一次開花結實到出現第一次自然更新時為止,是茶樹的成年期。這一時期生長旺盛,吸收力強,養分消耗多,茶葉品質好,產量高,是茶樹最有經濟價值的時期。一棵茶樹一生大致有20~30年的樹齡。

4、衰老期:茶樹由生

長旺盛轉為到衰老,一直到茶樹死亡是茶樹的衰老期。茶樹的衰老期相當長。這一時期生機逐步衰退,發芽力逐步減弱,樹冠分枝減少,根系吸收力衰退,根頸部自然發出細小側枝,產量、品質下降,但花、果增多。

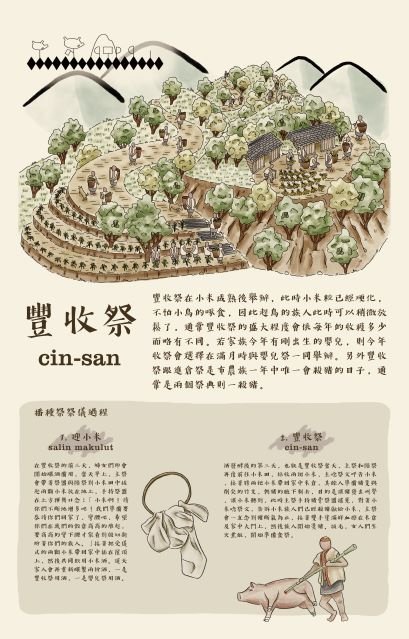

收穫祭 cin-san

【 收穫祭 cin-san 】

收穫祭在小米成熟後舉辦,此時小米粒已經硬化,

不怕小鳥的啄食,因此趕鳥的族人此時可以稍微放

鬆了,通常豐收祭的盛大程度會依每年的收穫多少

而略有不同。若家族今年有剛出生的嬰兒,則今年

收穫祭會選擇在滿月時與嬰兒祭一同舉辦。另外收

穫祭跟進倉祭是布農族一年中唯一會殺豬的日子,

通常是兩個祭典擇一殺豬。

收穫祭祭儀過程

1.迎小米salin makulut

在收穫祭的前三天,婦女們即會開始釀酒備用,當天早上,主祭會帶著祭器與陪祭到小米田中拔起兩顆小米放在地上,手持祭器在上方揮舞口念:「小米啊!請你們不斷地增多吧!我們準備要恭請你們回家了,彎腰吧,希望你們在我們的穀倉高高的堆起,要高高的彎下腰才能看到殷切期盼著你們的族人。」接著把受儀式的兩顆小米帶回家中插在屋頂上,然後共同飲用小米酒。這天家人會再重新釀製兩份酒,一是收穫祭用酒,一是嬰兒祭用酒。

2.收穫祭cin-san

酒發酵後的第三天,也就是收穫祭當天,主祭和陪祭再度前往小米田,採收兩把小米,主唸祭文呼告小米,接著將兩把小米帶回家中米倉,其餘人準備豬隻與削尖的竹支,朝豬的腋下刺去,目的是讓豬發出叫聲,讓小米聽到,此時主祭手持豬骨祭器搖晃,對著小米唸祭文,告訴小米族人們已經殺豬獻給小米,主祭會一直念到豬斷氣為止,接著雙手塗滿鮮血擦在米倉及家中大門上,然後族人開始燙豬、拔毛,女人們生火煮飯,開始準備食祭。

祭器lah-lah 用豬的尖頰骨作成的祭器

3.食祭ik-paza

進行食祭時,全家人會聚在一起用餐,每人分到幾塊豬肉,主祭者會將攪拌小米的的工具插在屋頂,並開始念祭詞:「希望小米,不會因為因為我們的實用而減少,化為烏有。」隨即拿起豬肉摘取小米飯吃下。食祭類似於漢族的年夜飯,必須慢慢吃,且一定要有剩飯留下,象徵年年有餘,最後,長輩會在儀式結束之後將自己的豬肉送給孩子們吃,這樣的行為稱為mapasunu,象徵長輩對後輩的關愛。

4.休息日mali-paza

隔日,大家會在家中休息一天,如果家中有剩餘的酒,或小米渣,就可以加水沖成比較淡的酒tamal,可以邀請好友共同飲用。此時若家中沒有嬰兒,豐收祭的儀式也就告一段落,隔天就可以上山採收小米了。

5.收小米ka-maduh

採收小米是非常神聖的工作,過程中有許多需要遵守的禁忌或規矩,採收小米時,全家人都會進到小米田中工作,族人們以順時針方向傳遞手中小米,主計會站在隊伍末端,當小米集至一大把時,主祭者即會將小米捆綁好,再由年輕力壯的族人搬運回家屋前方的廣場日曬。

收穫小米

收穫小米對布農族人來說是很嚴肅的工作,其中有許多的規矩與禁忌,且與射耳祭不同的是,收穫祭是屬於家族本身的祭儀,傳統執行時家族以外的人是禁止參與的,因此也衍伸出屬於個家族的不同禁忌。

彎腰minsaukin

minsaukin是彎腰的意思,同時也蘊含著希望小米收穫後存放在在穀倉堆得高高的,高到必須彎要才能看到族人的涵義。族人在收穫小米時必須保持安靜不能隨意說話,於是人們就會口說minsaukin提醒對方接小米,亦有祈禱豐收的意涵。

繞圓收成

族人在小米田中收成時,全家族的人丁必須圍繞小米田排成圓形,以順時針的方向傳遞小米,最後一人必須是家族中的男人,傳至最後一人時,再將一把小米用buhul捆好。而布農族中的胡姓家族則完全相反,以逆時針方向採收小米之外,綑綁小米束的植物是五節芒。

大武蜘蛛抱蛋buhul

buhul在布農族語中有許多不同的意思,其中之一代表了一種叫做大武蜘蛛抱蛋的植物,通常喜好長在陡峭山坡上,曬乾之後會變得堅韌,族人們會用這種植物來綑綁小米束。胡家姓氏的族人則是用五節芒作為綑綁小米的材料,據說是因為從前余姓家族與胡姓家族發生分爭,因此從此以後胡姓家族的收穫祭都與其他家族的習慣做出區別。

收穫祭時的禁忌

在收穫祭前開始釀酒的前三天,踏死植物被視為禁忌,族人認為會為接下來的嬰兒祭帶來不詳,因此釀酒期間族人被禁止上山與殺生。在收穫小米時,除了要遵照方向行進、不可隨意交談之外,如果遇到蜜蜂,也必須中斷收穫過程,因為族人相信蜂蜜是會讓小米消失的食物,因此蜜蜂代表著與小米相剋的徵兆。另外如果有動物或是人從正在收穫的族人面前直接經過,則會被視為「衝斷」,也必須暫停收穫,否則會導致收穫不順利。

木柴生氣了!

據說在很久以前,居住在山上的布農族人需要用到木柴的時候,只要向山中大叫,木柴就會自動跑到族人面前。直到有一天,木柴跑進村莊中的時候從一位

正在織布的婦女前面經過,弄亂了婦女的織線,於是婦女朝木柴大罵了一頓。木柴感到很生氣,心想我們為了人類的方便跑到你們面前,現在你們竟然恩將仇報,人類必須付出代價。從此以後,當族人需要用木柴的時候,就必須要翻山越嶺去尋找木柴,也因為如此,布農族將「從正在工作的人面前經過」的動作視作禁忌。

布農族的食器食祭是布農族人在收穫祭時會舉辦的類似宴會的活動,期間全家族的人會聚在一起享受辛苦製作的美食與美酒,其中從製作到盛裝、搬運食物的器皿豐富多樣。

舂搗

布農族人用杵臼來舂搗穀類,將小米去殼,也會舂搗花生使其出油。郡社群布農族人一般使用短杵,長杵通常用來敲擊地面演奏杵音,族人通常會在早晨金一天要食用的小米舂搗完成,舂搗工作可以由一人完成,也可以多人隨著歌聲節拍舂搗。

取水

從前的布農族人為防範外敵,多半居住在山勢險要的山陵或陡坡上,因此取水不易,族人多半會用剖半的竹枝從山中水源處引水,或是以人力背負大木桶至溪谷處取水再揹回村中,儲存在家屋中實木成的大水桶中。

餐具

布農族人在餐具方面也發展出許多不同形式的盛裝器物,另外除了在家屋中使用的基本餐具,布農族人常常需要出外耕作或狩獵,因此也有攜帶食物用器皿。實木湯匙、湯匙籃、食品籃。

傳統小米料理

小米是布農族最重要的食物,對族人來說具有特殊的地位,相比於其他主食如甘藷芋頭吃法較單純,小米發展出許多不同的傳統料理。

小米飯maisul

1.舂搗-烹煮小米前需要先舂搗小米,將小米退殼。

2.去糠-將搗好的小米倒到篩上,再用篩將小米拋起,因為米糠較輕,因此會較晚落下,此時移開篩子,就能將米粒與糠分離。

3.煮飯

煮小米時,將小米與水以1:5的比例混合加熱,並且用拌飯槳持續攪拌拍打,約7-8分熟的時候利火用餘溫煮熟。期間鍋底會煮出多次的鍋巴,這樣煮出來的小米鍋巴是布農族最美味的食物。

小米年糕inaliv

將事先煮熟的糯種小米放置到臼中舂打,打製黏稠就可以揉成球狀食用。

小米裹飯buhul

將預備好的糯種小米搗碎,磨製成小米粉後加水捏成米糰,用月桃、香蕉葉或是山蘇葉包裹,再以蒸或水煮的方式烹煮至熟。這道料理是年終祭祖時會特別製作實用的料理,因此也叫小米年糕。

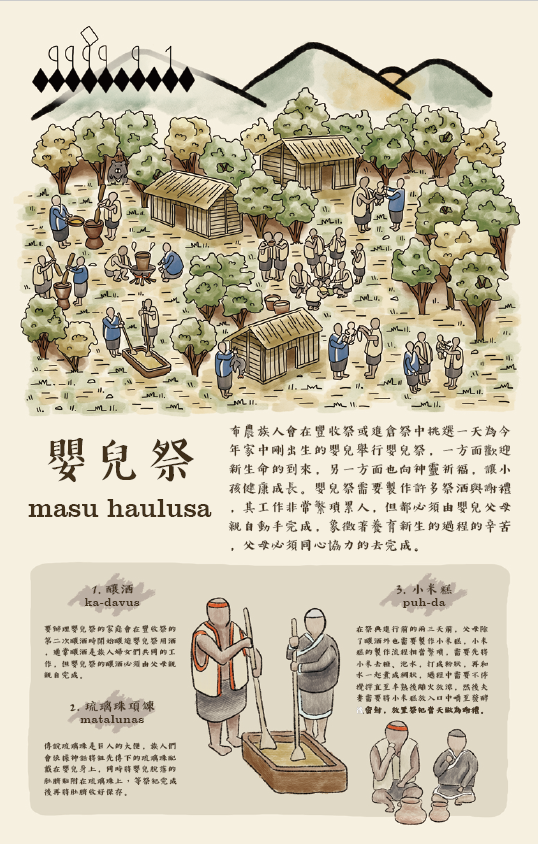

嬰兒祭 masu haulus

【 嬰兒祭masu haulus 】

布農族人會在豐收祭或進倉祭中挑選一天為今年家中剛出生的嬰兒舉行嬰兒祭,一方面歡迎新生命的到來,另一方面也向神靈祈福,讓小孩健康成長。嬰兒祭需要製作許多祭酒與謝禮,其工作非常繁瑣累人,但都必須由嬰兒父母親自動手完成,象徵著養育新生的過程的辛苦,父母必須同心協力的去完成。

1.釀酒ka-davus

要辦理嬰兒祭的家庭會在豐收祭的第二次釀酒時開始釀造嬰兒祭用酒,通常釀酒是族人婦女們共同的工作,但嬰兒祭的釀酒必須由父母親親自完成。

2.琉璃珠項鍊 matalunas

傳說琉璃珠是巨人的大便,族人們會依據神話將祖先傳下的琉璃珠配戴在嬰兒身上,同時將嬰兒脫落的肚臍貼附在琉璃珠上,等祭祀完成後再將肚臍收好保存。

3.小米糕puh-da

在祭典進行前的兩三天前,父母除了釀酒外也需要製作小米糕,小米糕的製作流程相當繁瑣,需要先將小米去糠、泡水,打成粉狀,再和水一起煮成稠狀,過程中需要不停攪拌直至半熟後離火放涼,然後夫妻需要將小米糕放入口中嚼至發酵後密封,放置祭祀當天做為謝禮。

4.賜福patun tagus

在嬰兒祭當天,母親會為嬰兒裝扮,戴上琉璃珠項鍊,宰殺雞隻準備菜肴,父親則前往賜福者家中邀請齊來家中。賜福者進門時得先抱起嬰兒,念祈禱詞:「希望你活潑快樂的成長,沾染我的福氣,健健康康的,沒有病痛。」接著父母邀請賜福者用餐,飲用先前釀好的小米酒,賜福儀式才算告一段落。

5.飲酒mis-av

結束賜福儀式後,族人會陸續聚集到祭祀之家,男人會在屋內,待賜福者再次為嬰兒祈禱後進行報戰功mabulau。最後家人端出父母做好的小米糕及小米酒答謝來參加的族人們,小米糕必須在室內吃完,另外嬰兒的哥哥姊姊們不能食用這些食物,否則會剋住嬰兒。

布農族傳統釀酒過程

酒類對布農族來說是非常重要的飲料,族人舉凡婚喪喜慶、祭典儀式皆會有飲酒的習慣。而釀酒是各個家族自行釀造,過程繁瑣,需要家族成員依同參與。酒的主要原料為小米,酒麴有多種類,有酒糠、紅藜、或咀嚼小米以口水做麴。

1.舂搗小米-將小選過要用來製酒的小米以杵臼搗碎。

2.篩米-用篩羅將小米粒與米糠、碎屑、小石等雜質分離。

3.炊煮-將小米粒放入蒸桶中蒸熟,或烹煮成小米粥。

4.加麴-將煮熟的小米倒出置木盆冷卻,並加入紅藜作為發酵用麴,用攪拌木柄攪拌均勻。

5.發酵-將攪拌完成的小米倒進陶罐中密封加蓋,放置在靠近火爐邊溫暖處三至四日,待其發酵。

6.取酒-完成後將酒糟從陶罐中取出,用手榨出小米酒。

7.酒糟-飲用時直接飲用清酒,剩餘的酒糟可以食用,或是給牲畜當作飼料餵食。

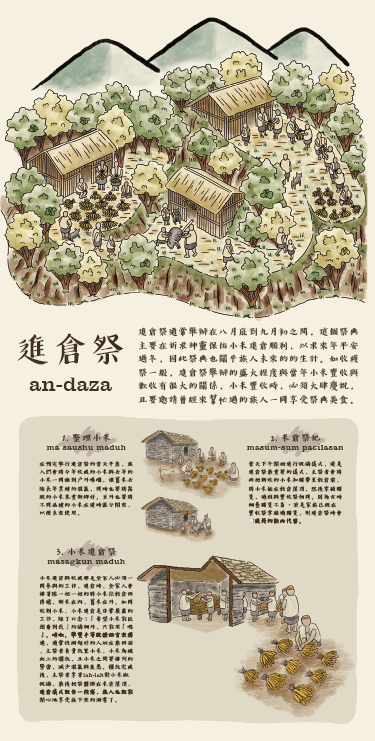

進倉祭 an-daza

【 進倉祭an-daza 】

進倉祭通常舉辦在八月底到九月初之間,這個祭典

主要在祈求神靈保佑小米進倉順利,以求來年平安

過冬,因此祭典也關乎族人未來的的生計。如收穫

祭一般,進倉祭舉辦的盛大程度與當年小米豐收與

歉收有很大的關係,小米豐收時,必須大肆慶祝,

且要邀請曾經來幫忙過的族人一同享受祭典美食。

1.整理小米ma saushu maduh

在預定舉行進倉祭的當天早晨,族人們會將今年收成的小米與去年的小米一同搬到戶外曝曬,讓舊米去除長年累積的濕氣,同時也要將鬆脫的小米束重新綁好。另外也要將不同品種的小米在這時區分開來,以便未來使用。

2.米倉祭祀masum-sum pacilasan

當天下午開始進行祝禱儀式,這是進倉祭最重要的儀式,主祭者會將兩把新收的小米和豬帶至穀倉前,將小米插在穀倉屋頂,然後宰殺豬隻,過程與豐收祭相同。因為古時飼養豬隻不易,若是家族已經在豐收祭宰殺過豬隻,則進倉祭時會用獵得的獸肉代替。

3.小米進倉祭masagkun maduh

小米進倉與收成都是全家人必須一同參與的工作,進倉時,全家人會排著隊一把一把的將小米往穀倉裡傳遞,新米在內,舊米在外。如同收割小米,小米進倉是非常嚴肅的工作,除了口念:「希望小米能低頭看到我」的禱詞外,只能用「嗯」、咳嗽、舉雙手等肢體語言來溝通,通常技術越好的人站在最裡面,主祭者負責放置小米,小米為穗向上的擺放,且小米之間要排列的緊密,減少濕氣與鼠患。擺放完成後,主祭者拿著lah-lah對小米做祝禱,最後把祭器掛在米倉屋頂,進倉儀式就告一段落,族人也就能開心地享受接下來的酒宴了。

【 布農族的家屋 】

布農族傳統領域居住在高山上,通常以氏族為群居單位,同一氏族的族人通常住在同一棟家屋中,三四代同堂是很正常的事,因此一棟家屋居住人口有時可多至幾十人。家屋中基本配置有穀倉、寢台或寢室,另外還有兩個爐灶,灶上設有吊架。

建造家屋

建造家屋時,布農族人通常會擇定一塊險要坡地,挖掘上坡處的土石填至下坡處,以這種方式整出一塊平整地,再將家屋依靠山壁搭建起來。

1.選定地塊 2.挖填整地 3.搭建家屋

家屋的材料

布農族家屋材料通常與族人居住地容易取得的材料有關,因此並沒有固定的建材,舉凡檜木、櫸木、樟樹、板岩石版都能夠作為牆壁和屋頂的建材,而在屋頂材料取得不易的地方,族人也會採集芒草葉曬乾後鋪在屋頂上使用。

1.木板、樹皮 2.石板 3.芒草

家屋裡面

家屋內部通常會鋪上石板,家屋中心為生活空間,後方是小米倉,兩側有爐灶,寢台或寢室分布在家屋周邊。

1.寢室-供族人睡覺休息的場所

2.右灶-煮豬食與祭祀

3.玉米倉-寢室的上方用來儲存玉米

4.穀倉-小米倉能夠儲存大量小米

5.烘烤架-設置在爐火上,可以將物品烘乾

6.左灶-日常煮食

7.內庭-室內日常生活空間,也是埋葬親人的場所

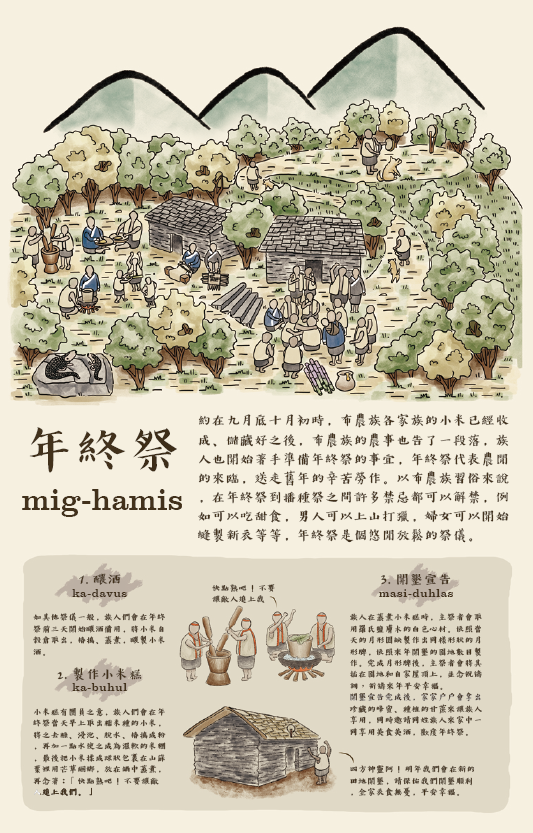

年終祭 mig-hamis

【 年終祭mig-hamis 】

約在九月底十月初時,布農族各家族的小米已經收成、儲藏好之後,布農族的農事也告了一段落,族人也開始著手準備年終祭的事宜,年終祭代表農閒的來臨,送走舊年的辛苦勞作。以布農族習俗來說,在年終祭到播種祭之間許多禁忌都可以解禁,例如可以吃甜食,男人可以上山打獵,婦女可以開始縫製新衣等等,年終祭是個悠閒放鬆的祭儀。

1.釀酒ka-davus

如其他祭儀一般,族人們會在年終祭前三天開始釀酒備用,將小米自穀倉取出,椿搗、蒸煮,釀製小米酒。

2.製作小米糕ka-buhul

小米糕有團員之意,族人們會在年終祭當天早上取出糯米種的小米,將之去糠、浸泡、脫水、椿搗成粉,再加一點水使之成為濕軟的米糰,最後把小米揉成球狀包裹在山蘇葉裡用芒草綑綁,放在鍋中蒸煮,再念著:「快點熟吧!不要讓敵人追上我們。」

3.開墾宣告masi-duhlas

族人在蒸煮小米糕時,主祭者會取用羅氏鹽膚木的白色心材。依照當天的月形圓缺製作出同樣形狀的月形牌,依照來年開墾的園地數目製作。完成月形牌後,主祭者會將其插在園地和自家屋頂上,並念祝禱詞,祈禱來年平安幸福。開墾宣告完成後,家家戶戶會拿出珍藏的蜂蜜、種植的甘蔗來讓族人享用,同時邀請同姓族人來家中一同享用美食美酒,歡度年終祭。

年終祭後的生活

年終祭之後所有的農事與祭儀都已結束,族人們只要預備好過冬即可,因此許多禁忌與農忙時無法從事的活動皆以解禁,族人通常會在此時織布、製作生活用具,如鞣皮、紡線、織布等等。

鞣皮過程

布農族獵人會將獵得的獵物獸皮再製成生活用品,例如皮帽、皮褲或攜帶物品的皮包。通常製成的獸皮來自山羌、水鹿、山羊等。

1.剝皮、曬皮

首先將獵得的獵物皮剝下清潔,並用木製的架子將皮張開曬乾。

2.刮皮

獸皮曬乾後需要用刮皮器清潔沾黏在獸皮上的臟器或血肉刮除乾淨,另外獸皮厚度不均的狀況也可以在這個階段整平。

3.上油

清理過的獸皮在鞣皮前會用豬油或炒過的花生搗碎後塗在皮面上使其軟化,獸皮又分為保留獸毛的毛皮或剃除獸毛的皮革。

4.鞣皮

上過油的獸皮即可以開始鞣皮,鞣皮時會用腳或杵臼、木板用力搓揉拍打獸皮,使其軟化,就成為能夠加工的皮革。

苧麻線、布製作過程

布農族人取得苧麻的方式除了採集,也會在每年二月左右在田中種植苧麻的地下莖,且除梳祭除雜草時會刻意避開苧麻,任其生長。

1.採集、去葉

採集苧麻時,族人會從根部將苧麻割下,並將葉去除,留下莖部。

2.剝皮、刮取纖維

取得苧麻莖之後,就可以將莖的皮剝下,然後用有細長切口的竹枝將苧麻皮的纖維刮取出來。

3.水洗、拍打、曬乾

刮取出的苧麻纖維必須先整理好曬乾,經過清洗、拍打再曬乾的過程初步軟化苧麻纖維。

4.漂白、軟化

將苧麻絲與燃燒過的灰燼一起清洗或煮,使其變成白色,再加入糖使其軟化,乾燥後,即成為能夠使用的苧麻線。

5.紡線

布農族婦女會將處理過的苧麻纖維依照不同需求,用手捻成能夠織布或編織網袋的紡線,有些地方也會用紡錘紡線。

6.染色

整理好的苧麻線可以用不同的植物搗碎染色,例如薯榔根(褐色)、鬱金根(黃色)、九芎木片(淡紫鐵灰色)、茜草根(紅色)

7.整經

利用整經台將布匹的經線依照順序纏繞在整經台上。

8.織布

整經完成後,即可以將整經棒抽換成織布機的木棒開始織布。

序言

寫真,來自於過去視野凝結的贈禮

何昧是日治時期的日本巡查,經由後裔授權提供這批珍貴的歷史見證,解析出屬於「里壠支廳」布農族地區的故事,內容有喜有悲,有協商談判與集團移住的凝重,也有校外教學的歡樂與雀躍,讓長輩們的口述歷史躍然於眼前。何昧也是布農的孩子「Buia」,自南投集集東遷而來,在大歷史當中扮演微妙的角色,利用其語言通譯的能力,於1930-1940年間動盪歲月裡緩衝了族人與殖民者之間的緊張關係,而他所留下的影像更為那個年代留下見證,讓我們看到兩個太陽疊影間屬於海端的曾經。那過往的曾經隨風而逝,留下的是黑白的、泛黃的照片,寫真siasin二字留下的是「見證」,見證你我都曾有過的那些故事。

多重視野:因為差異,所以美麗

孫子眼中的阿公

何昧是我的祖父,小時候看到酒醉會做出相撲的姿勢,還以為他發神經。這些老照片,是在一張梅花鹿皮的旁邊發現的。後來才知道祖父在日本時代是擔任巡查,協助通譯等工作,我很想知道這些照片的故事。−何豊國

名字:文獻裡的何昧

「何昧是通事的後代,在利稻社已經定居多年了。他聰明機巧,具有很好的語言天份,精通漢語、布農語與日本語,且可以在部落中排難解紛。」

−楊南郡《大分.塔馬荷:布農抗日雙城記》

時空旅人的相遇:誰是何昧

圖1、2|時空旅人的相遇:誰是何昧

2017年,何豊國先生帶來其祖父何昧所留下的這批照片,我們透過史料檔案、後人研究與口述歷史解析照片內容,試圖向觀眾呈現這動人的歷史。「誰是何昧」,追尋的過程才發現浮現出的是歷史課本上不曾告訴我們的地方故事,為可歌可泣的歷史事件填上具體的情節與內容。1925年前後,母親也是布農族的何昧由南投集集回到臺東,後來隨著警察勤務調動穿梭於內本鹿、霧鹿、武陵、鸞山、網綢等地。他曾經受託於阿里曼西肯(Aziman Sikin)照顧他的小女兒,也曾經中介協調布農族人與日本人之間的各項事務,終戰後何昧退休定居於鹿野與海端之間的山腳下,曾經的往事也隨著照片塵封於那個櫃子裡頭。

圖3|女兒眼中的爸爸

我出生於昭和10年(1936),何昧是我的養父,他的布農族名字叫Buia,是很有男子氣概而且力氣很大的人,從小因為父親的關係經常搬家。我也還記得我的原生家庭是霧鹿的Ispalidav,tama是Navas,我是過繼給我的姑丈扶養的。

-Langus/Satoko/何里仔

【烈日疊影-何昧典藏早期海端鄉影像故事展 Buia tu haningu tu hansiap tu laihaiban】

【烈日疊影-何昧典藏早期海端鄉影像故事展 Buia tu haningu tu hansiap tu laihaiban】

Buia,也是從南投來的

何昧,1898年出生,1910年與母親Pulai從大里厨社(利稻)入籍南投集集的父家。1925年母親過世後,青年何昧帶著兩個妹妹再由南投翻山回到臺東,於內本鹿等地擔任警手。1930年自「警手」升任正式編制內的「巡查」,協助居間協調布農族與官方互動,並因勤務調動移居於今日的海端、延平等地。

日治時期的警手相當於警察局臨時雇員,其前身為隘勇、隘丁、警丁。巡查則為正式編制內的最基層警員,臺灣人多擔任乙種巡查。

與南投集集的原生家庭合照,布農的血緣讓他輪廓不同於其他家族成員,也走上相當不同的發展之路。

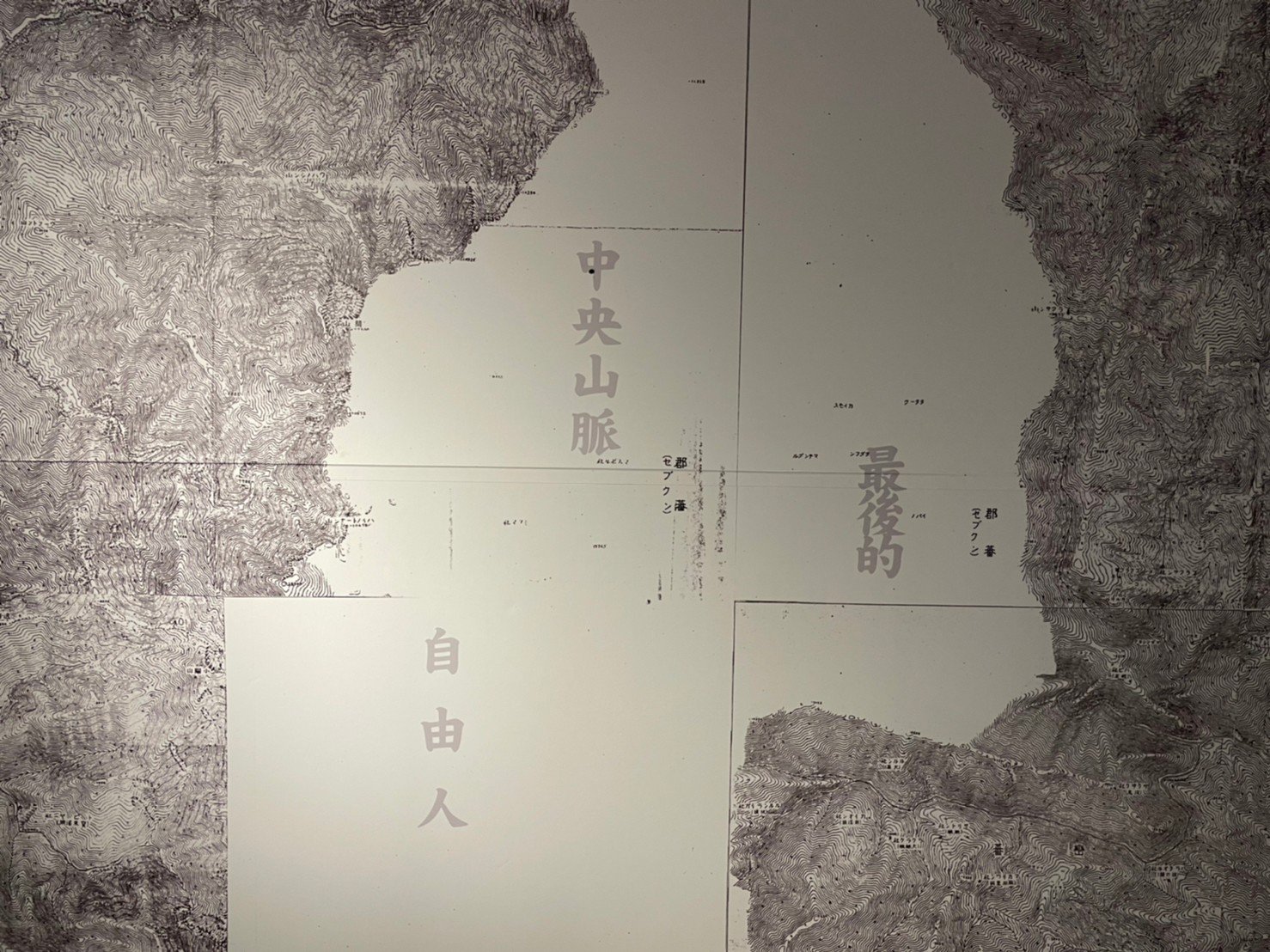

空白:中央山脈最後的自由人

如果「地圖」是國家的眼睛,那海端及延平鄉部分地區就是國家所看不見的空白,這樣的空白是自由也是抵抗的符號。「五萬分之一蕃地地形圖」是日治時期對原住民族地區的偵查,確認疆域地形及範圍。1911年總督府僱員志田梅太郎來到這裡進行測量製圖,卻於摩天(Bacingul)為族人所射殺,留下了空白。根據日本人的檔案記載,事件的起因來自一位南投集集廳的漢商何壽,事件發生之時因北方泰雅族、太魯閣族方面與日本人的「理蕃戰爭」正熾,此一事件就以殺豬十頭、繳交火槍結案。

何氏家族遷徙歷程

日治時期戶口調查簿

見證:大歷史下的波瀾壯闊

日治時期的海端鄉布農族人面臨存續的關鍵巨變,日本人藉由山麓地帶通電鐵絲網的對外貿易封鎖與軍警的強勢侵入搜索,並開闢關山越嶺警備線(今日南橫公路前身)設置沿線警察駐在所與砲台,以強勢武力迫使族人歸順,但也觸發了多起抵抗事件,成為全臺灣最後納入國家統治的地區。到了1930年以後戰火停歇,總督府改以集團移住(遷村)、授產(經濟)、信仰與教育的手段進行治理,想一步步將布農族人成為日本人。

抵抗:為自由而戰

每一個旗子,都代表日本人檔案紀錄過的戰役與血淚。但不在檔案裡頭的,那些族人腦海裡傳續的故事,又有誰記得呢?

抵抗:為自由而戰

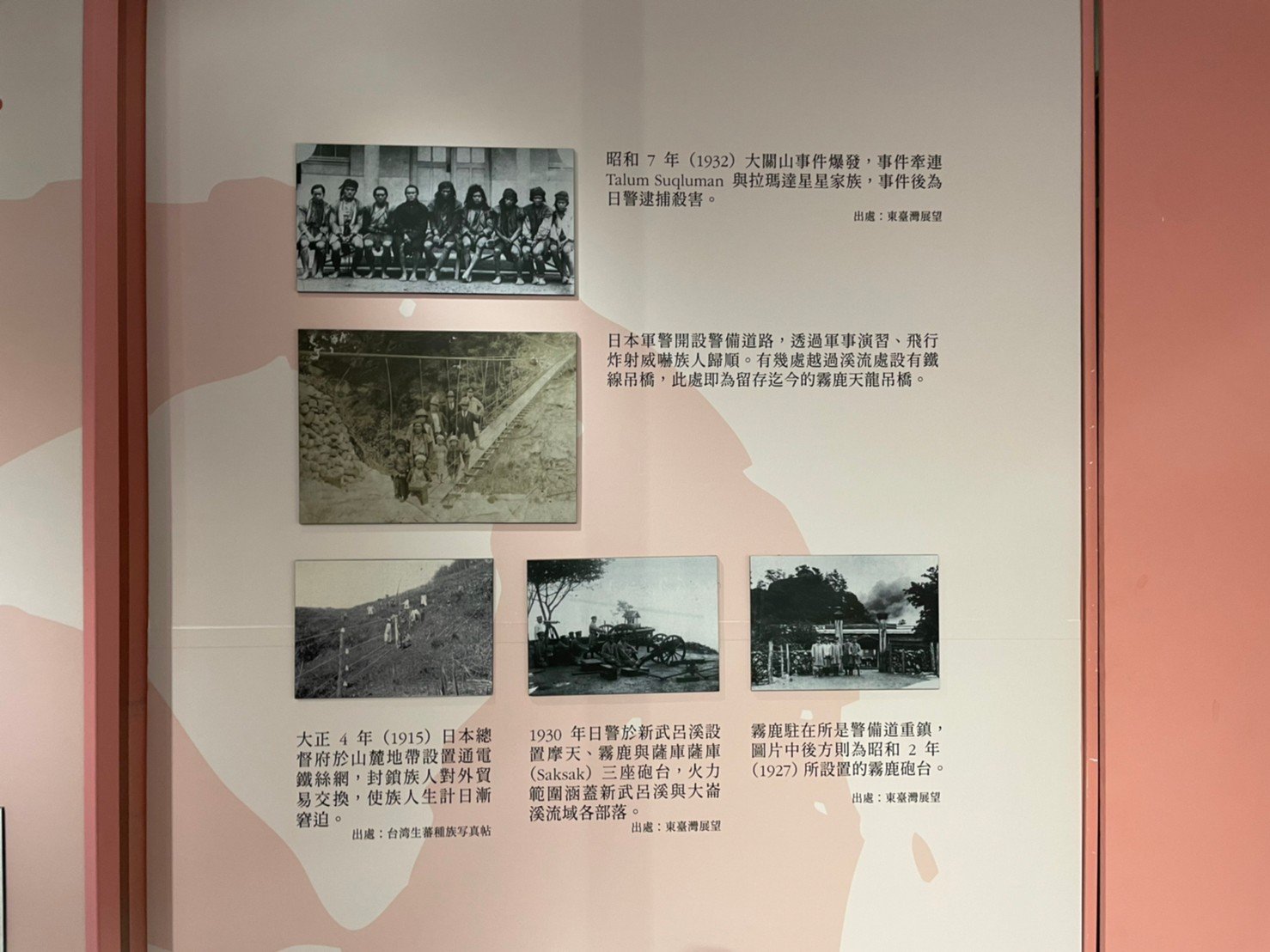

上圖|昭和7年(1932)大關山事件爆發,事件牽連Talum Suqluman與拉瑪達星星家族,事件後為日警逮捕殺害。出處:東臺灣展望。

中圖|日本軍警開設警備道路,透過軍事演習、飛行炸射威嚇族人歸順。有幾處越過溪流處設有鐵線吊橋,此處即為留存迄今的霧鹿天龍吊橋。

下左圖|大正4年(1915)日本總督府於山麓地帶設置通電鐵絲網,封鎖族人對外貿易交換,使族人生計日漸窘迫。出處:台湾生蕃種族写真帖

下中圖|1930年日警於新武呂溪設置摩天、霧鹿與薩庫薩庫(Saksak)三座砲台,火力範圍涵蓋新武呂溪與大崙溪流域各部落。出處:東臺灣展望

下右圖|霧鹿駐在所是警備道重鎮,圖片後方則為昭和2年(1927)所設置的霧鹿砲台。出處:東臺灣展望

協商:阿里曼西肯的抉擇

昭和4年(1929)4月3日,阿里曼西肯(Aziman Sikin)與官廳首度協商談判,討論歸順之可能。

(場景立場推擬)

霧鹿社領袖

Lanihu是霧鹿社的領袖(lavian),守護這片族人世代居住的土地,有一天日本人來了,強制族人遷居,他十幾年前曾率隊反擊當時來屠殺霧鹿族人的日本警察部隊,只是女婿現在也是日本人的警察,該怎麼好呢?

阿里曼西肯

曾經馳騁於山林勇於捍衛族群的尊嚴與信仰的大分社總頭目阿里曼西肯(Aziman Sikin),領導過大分的抗日戰役,經歷了長達十餘年的刻苦堅守,在日本警察的勸說下,是否要為了家族與他們和解?但真的下山去,又如何面對我的哥哥拉荷阿雷(Dahu Ali)呢?

日本警察

我們是從九州與長野等地貧困鄉下來殖民地臺灣山區當警察,他們說只要活得下去,就能夠存一筆錢回日本娶老婆。到底要如何才能夠與這些「蕃人」們溝通呢?住在平地吃白米、不要彼此打戰獵頭,不是很好嗎?

警手何昧

我從南投來到這裡,血統的一半也是布農族,我的老婆更是霧鹿英雄的姪女,我本來只是幫姻親的忙照顧女兒,但現在該如何翻譯才能夠讓大家都滿意,都能夠在這塊土地上和平共處安居樂業呢?

量測:帝國之眼

測量是地圖繪製的根本,地圖繪製則是國家治理的藍圖。森林事業計畫是總督府殖產局對於全臺灣山林的綜合開發計畫,今天我們所看到的國有土地、原住民保留地等區分,乃由此開始。

左圖|這座金字塔是當時進行三角測量時的基準,在一座座展望良好的峰頂打下三角點。率領布農測量隊的巡查何昧便位於後排左四。

右圖|昭和5年至昭和8年(1930-1933)第二次事業計畫期間,殖產局在地方警備員與布農族人協力下,進行森林調查、邊界測量。

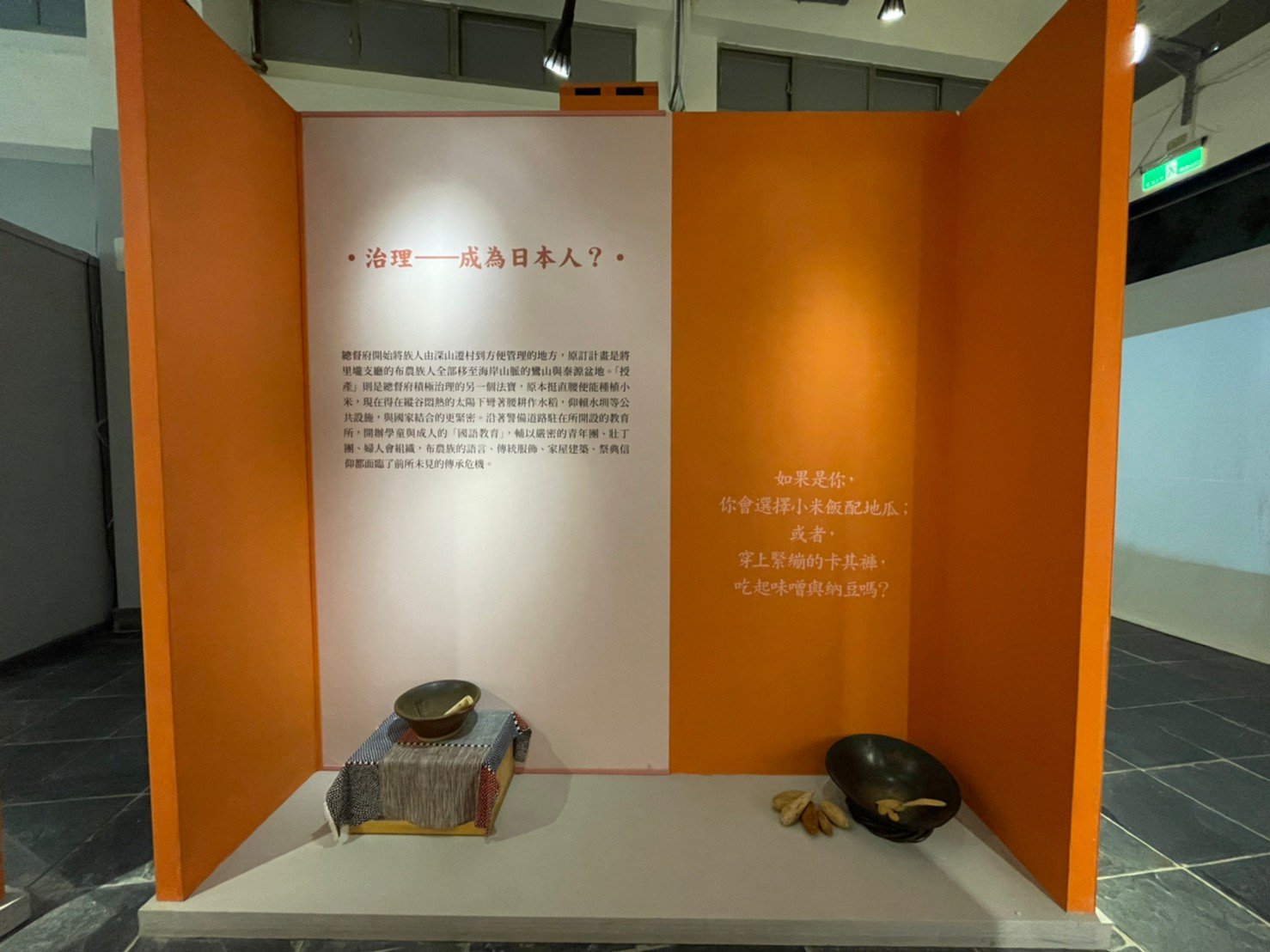

治理-成為日本人?

總督府開始將族人由深山遷村到方便管理的地方,原訂計畫是將里壠支廳的布農族人全部移至海岸山脈的鸞山與泰源盆地。「授產」是總督府積極治理的另一個法寶,原本挺直腰便能種植小米,現在得在縱谷悶熱的太陽下彎著腰耕作水稻,仰賴水圳等公共設施,與國家結合的更緊密。沿著警備道路駐在所開設的教育所,開辦學童與成人的「國語教育」,輔以嚴密的青年團、壯丁團、婦人會組織,布農族的語言、傳統服飾、家屋建築、祭典信仰都面臨了前所未見的傳承危機。如果是你,你會選擇小米飯配地瓜;或者穿上緊繃的卡其褲,吃起味噌與納豆嗎?

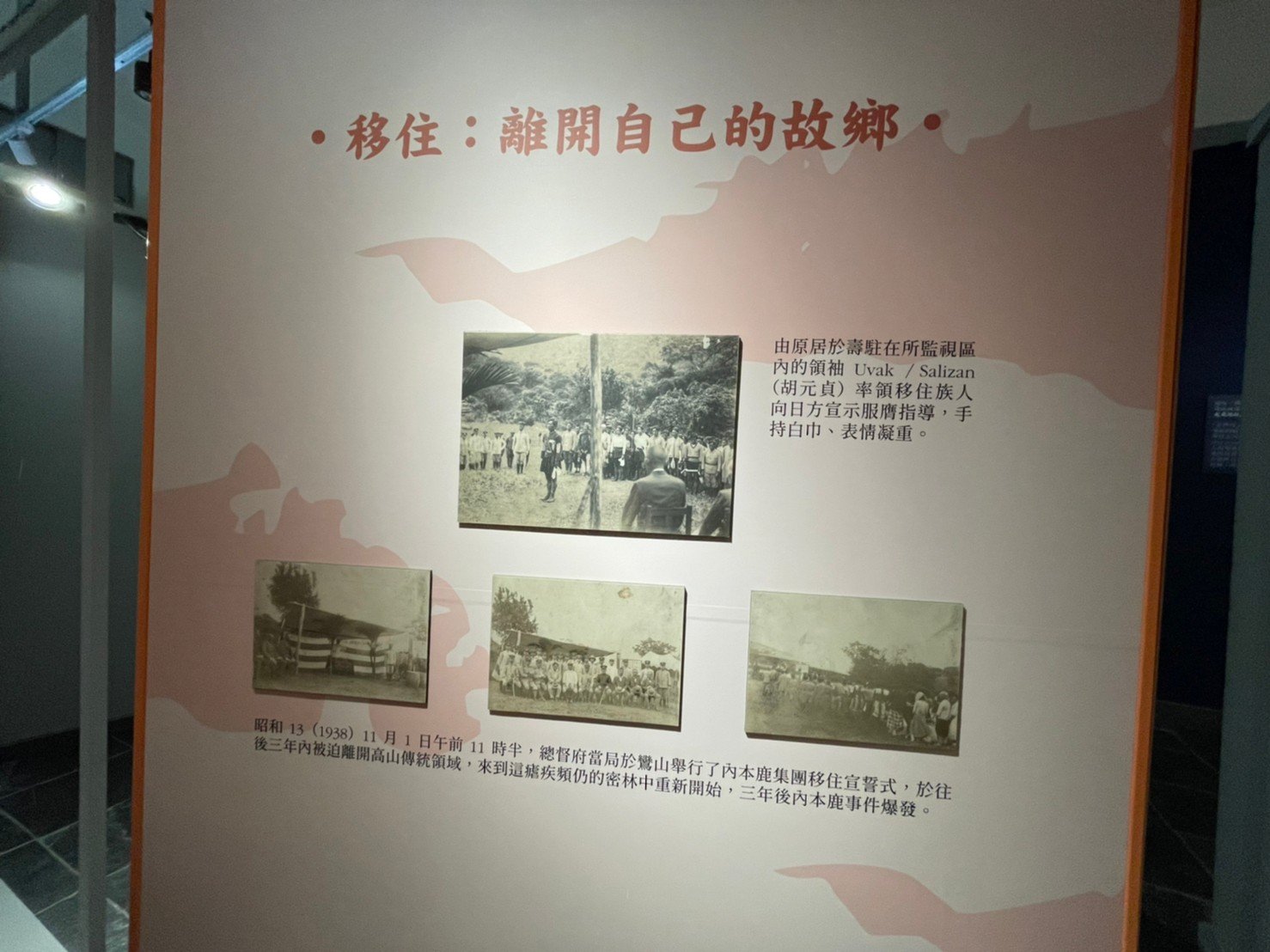

移住:離開自己的故鄉

昭和13(1938)11月1日午前11時半,總督府當局於鸞山舉行了內本鹿集團移住宣誓式,於往後三年內被迫離開高山傳統領域,來到這瘧疾頻仍的密林中重新開始,3年後內本鹿事件爆發。

由原居於壽駐在所監視區內的領袖Uvak / Salizan(胡元貞)率領移住族人向日方宣示服膺指導,手持白巾、表情凝重。

授產經濟:從此開始以貨幣計算

移住到山腳的村落,如里壠山社、楠社、海端社、網綢社等地自1920年代末開始種植水稻與甘蔗。布農文化館周邊過去曾經是甘蔗園,藉由搬運車、牛車帶到火車站秤重,送到臺東製糖。

教育:直達心靈深處的治理

「成為日本人」是總督府政策的目標,在意識形態層面要灌注日式的、現代化的符號,果然還是要透過「教育」進行。於是孩童進入教育所,由警察大人担當老師;成人則透過壯丁團、青年會等組織,施以國語及軍事訓練。昭和9年(1933)3月25日「霧鹿教育所」的第一張畢業照,站在嚴厲的警察老師背後的小朋友們眉頭深鎖,身為接觸外來教育的第一代,不久便要在國語文競賽、青年團活動,甚至是太平洋戰爭裡證明自我的存在,見證臺灣近代史最動盪與波瀾壯闊的一頁。

圖1|紀元2600年(1940)在北投溫泉公園第二瀧留下稚嫩的身影。明治維新後日本政府倣效西元紀年,以神武天皇登基為元年。進入戰時體制的帝國政府在全國各地舉辦「紀元2600年記念行事」以宣揚帝國威信,並推廣大東亞共榮圈。

圖2|當時到台北的定番行程,首要當然是要到宣揚「國民精神」的極致之地:臺灣神社。位於今日臺北圓山大飯店週邊的臺灣神社是由國家所支持的官幣大社,地位全臺灣最高。

圖3|戰前的圓山動物園,當時連日本內地也很少見的亞洲象,芳名「瑪小姐」(マーちゃん)的她是舉國注目的焦點,也是童謠「大象」的主角。

圖4|明治32年(1899)總督府民政部設立的「物產陳列館」是今日國立臺灣博物館的前身。森太郎跟他的同學們曾經造訪博物館,見證帝國的輝煌與殖民地治理的秩序。

日本人眼中「文明」的模範生

「昭和8年(1933)4月29日「天長節」(昭和天皇的生日)頒發「理蕃善行獎章」與「頭目獎章」。

獲贈的阿里曼比勇(Aziman Biung)表示來到里壟支廳(現關山分局)領獎時看到美麗的徽章高興到忘了發生什麼事,獎勵金要拿出來殺豬。

沙沙比社(Sasalvi)頭目則打算將獎勵金購買林業工具鐮刀等日用品給各戶人家。麻佳里宛社(Mahalivan)的斐立安(Vilian)一開始則擔憂是不是要把自己抓起來,但後來明白日本人是不會隨便虐待沒有做壞事的人。

昭和10年(1935)配合始政四十週年紀念,辦理了大規模的高砂族青年團幹部講習,聚集日本人特意栽培的青年領導代表,展現出在日本統治下「邁向文明」的殖民成果。

流轉家族

1945年8月終戰,臺灣迎來了另一個太陽。沒有市區巷弄裡喧囂的炮竹慶賀,中央山脈以東山中寧靜的派出所裡,巡查何昧登出退休。前半生見證了這個區域的動盪與變革,總算得以回歸家庭生活。移住鹿野山腳,兒子就在海端火車站等地擔任站長,年邁的他卻懷念起山林生活,在加拿山中蓋了工寮,隱居山林栽植地瓜,日常往來俱是熟悉的布農族親友。「我是何昧,也是Buia」,歷史就悄悄地又翻過一頁。

而那些大合照,恰如你我家中都有的那一張,凝結著歡聚的紀念,訴說的雖然是屬於家族私密的回憶,卻也吹起歷史的一角,交織著我們共同的時代想念,只是那故事該由你來說,泛黃的、褪色的,如果現在沒有人記得,就再也沒人記得了。

方框之外,你也可以是記憶的保存者

其實照片很脆弱,我們要好好保護她

造成照片損害的主要原因是光線、潮濕,其他像是指紋、汗液、油性污漬、相框、自黏性相簿、膠帶等也會傷害到照片。特別是護貝,很多人都以為是保存照片最好的方法,其實最容易造成不可逆的破壞。所以最好是先掃描或拍攝起來,再以無酸材質進行保存,文化館在這方面可以協助大家進行保存與研究喔。

怎麼「拿」相片?

雙手保持乾淨,避免直接碰觸到圖像的部分,最好是戴著棉手套,因為手上的成分都會造成照片褪色泛黃。看照片時要將桌面清空,避免有食物飲料或其他液體,畢竟潑灑下去就不是一兩張衛生紙所能解決的事了。

珍貴照片的保存方法

1.放置於陰涼(約12°C)、乾燥(約30%)的地方,最好是專門的防潮箱。

2.將照片存放到無酸的保護套或資料夾,千萬不要拿去「護貝」。

3.移除照片背膠可以使用輔助工具,如抹刀、mylar(無酸聚酯膠捲)、牙線(無色無塗蠟)等,無法剔除的話就以無酸紙覆蓋。

4.有任何需要諮詢的疑問都可以請洽文化館專業保存人員。

照片整飭場景

造成照片損害的主要原因是光線、潮濕,其他像是指紋、汗液、油性污漬、相框、自黏性相簿、膠帶等也會傷害到照片。特別是護貝,很多人都以為是保存照片最好的方法,其實最容易造成不可逆的破壞。所以最好是先掃描或拍攝起來,再以無酸材質進行保存,文化館在這方面可以協助大家進行保存與研究喔。

怎麼「拿」相片?

雙手保持乾淨,避免直接碰觸到圖像的部分,最好是戴著棉手套,因為手上的成分都會造成照片褪色泛黃。看照片時要將桌面清空,避免有食物飲料或其他液體,畢竟潑灑下去就不是一兩張衛生紙所能解決的事了。

珍貴照片的保存方法

1.放置於陰涼(約12°C)、乾燥(約30%)的地方,最好是專門的防潮箱。

2.將照片存放到無酸的保護套或資料夾,千萬不要拿去「護貝」。

3.移除照片背膠可以使用輔助工具,如抹刀、mylar(無酸聚酯膠捲)、牙線(無色無塗蠟)等,無法剔除的話就以無酸紙覆蓋。

4.有任何需要諮詢的疑問都可以請洽文化館專業保存人員。